淡定地面对「碾压」与坦然地成为「自己」

先讲个小事吧。研究生新生的第一次班会大家做简短的自我介绍,基本模式就是介绍下姓名、家乡和本科学校。除了浙大本校上来的,在大家的自我介绍中还出现了清华北大武大南开等等高校。记得有个同学说“大家的本科学校都很好,我就不说自己来自哪里了”,虽然我不记得这是哪个同学了,但我印象很深的是之后的一个女生说“虽然我的本科学校也没有大家那么好,但我很愿意说出我母校的名字,我很感谢在 XX 大学呆过的四年。”那时班里响起一阵掌声。

最近朋友圈有两篇关于 985、211 的热文,大学的时候就和同学讨论过这个话题,看到这样的文章竟然有种过来人心态。有时我们是该想想,上了怎样的大学,对我们而言意味着什么。

如果让我用一句话总结,那就是“忘掉标签,才能获得自由。”

回到大学时的那次讨论,那是刚上大四的时候,有个同学找工作找得心力交瘁,跟我说:“高中的时候那么努力读书,以为上了个全国顶尖大学前景就一片光明。现在才知道不过如此。文科专业毕业了工资还不如普通大学懂点技术的学生。城里的房子租不起,每天要千里迢迢挤早高峰的公交地铁去上班。回家的时候别人还以为我是名校大学生在大城市工作潜力无限,自己心里却迷茫不知归处。”

感慨一番,她又接着说:“我有个小学同学,她成绩不好,所以也没怎么读书,现在在家里那边结婚了,生活得也很幸福。现在让我回家心有不甘,不回家也不知道自己能在外留多久。马斯洛说了人有自我实现的需要,现在却觉得自己在哪里都实现不了。我忽然不知道自己当了那么多年学霸,那么努力读书的意义在哪里了。还不如我那个同学,不去想什么自我实现,可能活得还轻松些。”

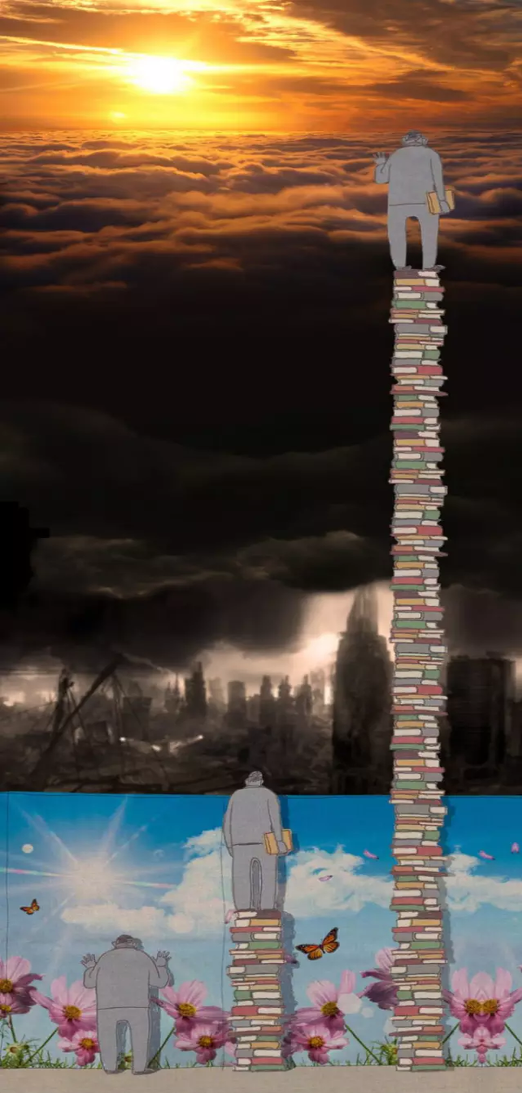

找工作不顺利的时候难免自我怀疑,所以这个同学也有一肚子苦水,当然是情绪化的,过了那段时间也就好多了,不过这段话倒让我想起这张图:

之前的文章中提过禅宗用来形容人生三境界的这句话“看山是山,看水是水;看山不是山,看水不是水;看山还是山,看水还是水”。这句话和这张图表达的内涵不谋而合。如果我那同学的小学同学在第一阶段,她就在第二阶段,要到第三阶段,路还好长好长。我常常也觉得自己处于这个痛苦又漫长的阶段,路漫漫其修远兮。

更直接的看,“比较”才是痛苦之源。就刚才的例子,也许你的中学时代披星戴月刷题背书,人家正逢情窦初开谈情说爱,你好不容易闯过高考的独木桥,成了大家眼中的名校高材生,却看着当初过得比你轻松的人依然过得比你轻松。名校学生又何尝不是受尽“比较”的煎熬?有人说 985、211 高校的学生说自己会自卑会迷茫是无病呻吟,这是不负责任的一句话。

首先,很多人都是当时班里的佼佼者,当这些曾经的尖子生汇集到一起,成绩好的优势就没有了,一时不知如何“自我定位”。而且整个大环境在强调高考的重要性时似乎有点用力过猛,让学生误以为高中承受的苦与累高考后就能得到解放与回报。谁知,高考是终点,更是起点。

再者,如果说初高中是个湖泊,大学就是片海洋,在这广阔的空间里,总会有人比你聪明,比你漂亮,比你有才,比你有钱…… 甚至给你 360 度无死角的全面碾压。尤其是从小县城来到大城市的学生,感受更深。

还有,大家对你的要求和期许也不一样了。我有时和同学调侃这样的就业形势毕业后要找不到工作了,他们会说“你南大本科,浙大硕士,两所 C9 高校毕业说什么找不到工作。”可是大家对一个所谓的名校硕士生和普通大学生找到工作的标准一样吗?为什么北大毕业生卖猪肉就要上新闻?

常常听人说这是个最好的时代,也是最坏的时代。可以说这个社会变得越来越包容开放,但在某些方面却也越来越狭隘,比如用同一个模子去标准化一个人,身高样貌背景出身才华成就… 在各个方面符合了这个模子才算“好”。有些东西是我们可以通过努力去争取的,但有些东西就是无法改变。你会把自己与其他人比较,别人也会把你和其他人比较,本质上都是比谁更符合这个“模子”。可是你为什么要去符合那个模子呢?那句“我就是我,是颜色不一样的烟火”唱得多好。

我也曾认为自己算是个还不错的学生,至少初高中时能作为学生代表在开学典礼发言,能作为毕业生代表给初一高一的新生分享经验,省市三好、优干的奖状好几张。到了大学发现过去取得怎样的成绩都是“然并卵”,刚开始面对各种碾压,心理也会不平衡,和家人聊天的时候还会哭,是发自内心地伤心地哭,还好我总是能很快的走出来,时常提醒自己:

如果有幸到了名校,记得学校提供了好的平台,但最终能走多远靠的还是自己。高考考察的最多是部分智力,而一个人最终拥有什么还和情商、机遇、家庭等各种因素有关。到了名牌大学不意味着就会拥有一切,不到名牌大学也不是一无所有。况且,这个社会本来就是金字塔结构,越往上走,压力越大,因为越高处,人越少,竞争越激烈。你不必去符合大家都认为好的那个“模子”,但无论在哪,都要重新做好自我定位,适应所处的环境。

后来我学了心理学,知道有“心理能量”这么个概念,算是从理论上找到依据,证明“有时被碾压也没什么不好”,因为在某一方面极端的出色,往往伴随着在另一方面相应的代价。偶然在知乎看到这个回答说到了“心理能量”就截图了。

我们出生在一个快速变迁的时代,竞争激烈,还有太多的不确定,伴随着群体性的压力与焦虑,在这样的大环境下,我们无法否认好的出身、样貌、智商确实能让一个人更省力地立足于社会,但是,希望你能记得:

如果你心里有个真正想要到达的地方,就不会看到别人bling bling地发光就慌慌张张,因为别人的生活,别人的追求,都是别人的事。看到优秀的人就大大方方地欣赏他们的光芒,而不是怨天尤人地自惭形秽。因为你有你想去的地方,你有你想要的生活,你不用和别人一样,你也无需整个社会来认同你、欣赏你。如果你有自己坚定的内核,外在的声音,赞美也好,贬低也好,都不会帮助你分毫。可能有人会跟你说,就该如何如何,本来就是如此。这时你可以想想鲁迅先生的这句话“向来如此,便对么?”

这世上一定会有人比我们优秀,拥有比我们更优越的先天条件,也总有人比我们更艰苦,没必要自卑,也没必要秀优越感,反而,我喜欢《了不起的盖茨比》开篇的这段话:

“我年纪还轻,阅历不深的时候,我父亲教导过我一句话,我至今还念念不忘。‘每逢你想要批评任何人的时候,’他对我说,‘你就记住,这个世界上所有的人,并不是个个都有过你拥有的那些优越条件。’”

最后,再分享陈绮贞的一段话:

“曾经有人告诉过我说“爱”其实是一个动词,要了解爱最好的办法就是“去爱”,我常常觉得这个世界太过正常了,所以特别的人会显得格格不入,这时候我们必须要锻炼自己的抵抗力,为了对抗外在世界对我们的制约,更要对抗自己对自己的否定。”

愿你的心一直单纯、轻盈、温柔、坚定。