失恋与前任·勇气与告白

探险家把新大陆都发现完了,

现代人只能往内心去探索挖掘。

载体也不再是帆船、马和飞机;

而是爱、书信和梦。

一样的是,都需要勇气。——陈绮贞《不在他方》

田沁鑫导演的话剧《青蛇》里有这样一句台词:“一生一世很长,姑娘你别当真。”这是对痴怨的白蛇说的。看到的时候让人有那么点想叹息。

一生一世真的很长吗?其实也不过数十载光阴。若这点信念与勇气都没有,又如何活得尽兴?

整理两篇寒假期间与同学闲聊后的散记。

失恋与前任

远在异地的 W 同学找我聊天,跟我讲了他的前任以及不久前刚分手的现任的一些事,他说:“感情的事真让人捉摸不透,我的两个同学现在也刚分手,分得让人觉得颠覆爱情观,如果你有时间可以听听看。”那时我刚回家几天,闲置家中无事,就听完了所有八卦。

很多年来,我都扮演着聆听者的角色,即使我自己什么都不懂,什么忙也帮不上。

记得大学在心理健康中心当电话心理咨询志愿者的时候,有次接到一个电话(称来访者 A 好了,A 估计比我大几岁,分手几个月我记不清了)。

A 说:“前任要结婚了,我很难接受,这段时间心情一直不好,总是想哭,也睡不好。”

我问 A:“如果你的前任没有要结婚,而是要和你复合,你复合吗?”

A 说:“不了,其实我们相处到后来心都很累,我们真的不合适。”

我又问:“既然你们不合适,前任要结婚,是什么让你无法释怀?”

A 陷入沉默。

如果来访者 A 的分手是累觉不爱,那好朋友 B 的分手完完全全是无疾而终。

那是我第一次看到那么坚强的女孩子那么伤心的哭。我们几个人带着几瓶啤酒在学校里的草坪坐到深夜,因为我基本不会喝酒,几口就不行了,她把我那瓶也接了过去。后来大半夜地我们扶着走路有点摇晃的泪人儿走在大马路。

不管是聆听者、陪伴者还是旁观者,那些年里我都不知道失恋是怎么回事,前任又是种什么生物,就像用了那么久的草长莺飞,仍然不知道莺长什么样。一直到大学毕业的时候还被同学说:“每次看你的眼睛就觉得你一定没被感情伤过。”

其实伤过没伤过又如何?人在世间行走,只要有真正在意的东西,又有谁能没心没肺真豁达,能时时刻刻不掉血?永远鸡血满满不现实,况且掉血并不可怕,可拍的是无法满血复活。

在我值班期间,来访者 A 给我打过几次电话,最后一次电话 A 不是来咨询的,而是以特别明亮的状态和我分享许多有趣的见闻以及自己的新感悟。好朋友 B 还是能量满满的,一直是我特别欣赏的“女战士”。年轻的时候有这样一段经历有什么不好呢?我觉得比较糟糕的是有人在失落之后决定不相信爱情了。用蔡康永的一段话:

“上段恋情,全心投入,结果重伤。于是这次恋爱怕受伤,就很保留。这意味着:上次那个伤你的烂人,得到最完整的你,而这次这个发展中的情人,得到个很冷淡的你。我知你是保护自己,但这若是做生意,你这店一定倒的。永不再来的恶客,得到最好服务,而新客上门,却备受冷落,这店怎么不倒?”

这段话说得很好,除了一点我比较不同意的是前任并不是什么“烂人”“恶客”(那些大众肉眼可见的“渣”除外)。你们会在一起一定有它的理由,会分开也是。感情里面少有明确的是非对错,况且你还可以从中学会很多东西,至少更加认识自己。

就像山本耀司说的,“自己”这个东西是看不见的,撞上一些别的什么,反弹回来,才了解“自己”。

文章开头提到的W同学说刚分手的时候还有点不习惯,但现在又像往常一样了。

关于失恋与前任,最好的状态也许是:分手分彻底了,心门又打开了。

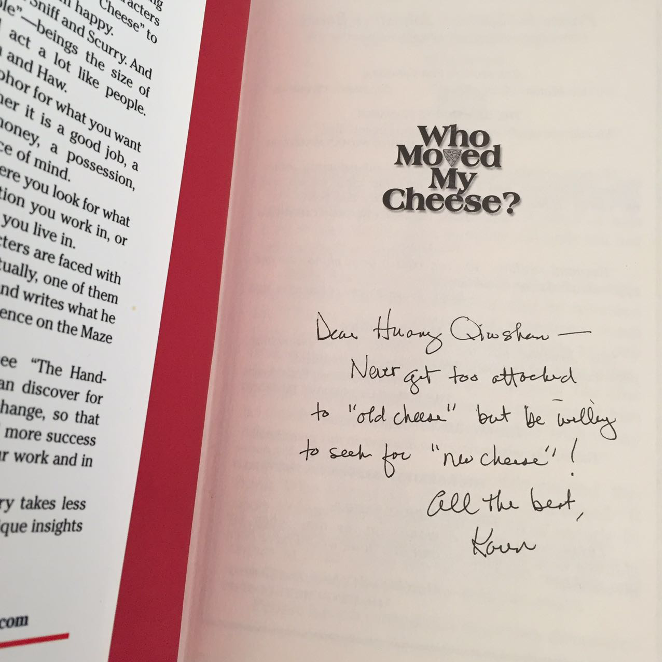

书上的留言分享给你们

勇气与告白

高中一直到现在的好友 JL 来我家找我玩,煮水喝茶闲聊,我问她“你觉得有哪些事需要勇气呢?”JL 脱口而出“告白啊”。

我告诉她,除夕发了那段语音之后收到一些留言,比如“爱真的需要勇气”“告白最需要勇气了”“我觉得你需要有一次告白”之类的。看得我都想笑了,为什么说到勇气大家就想到告白呢?

可能我潜意识里也认为这没什么问题,所以都没有问大家为什么,JL回家后我才忽然意识到,我也忘了问她为什么觉得告白最需要勇气了。我只好自己总结了。

思来想去,又何止告白,做一个结果未知的决定,或者面对一个失望或可能失望的结果都是需要勇气的啊。真的喜欢一个人,告白总比自己在心里犹犹豫豫纠纠结结鬼鬼祟祟患得患失进退两难的好。大不了被拒绝啊。所以我觉得比起告白,学会心平气和地接受拒绝更需要勇气。

想到梁实秋《送行》里的这句话“你走,我不送你,你来,无论多大风多大雨,我要去接你。”虽然文中不送是因为不舍,但很多人喜欢把它用作感情中的不勉强,或许大家都欣赏这样的态度吧。

其实我说每年去做点想做还没做的事,是希望自己能不断跳出原来的舒适区,去接触新东西。但我不会逼自己留在非舒适地带,也不会逼自己纯粹为了完成这样一件事而完成。

毕竟,有些时候说什么喜欢怎样想要怎样,但随心而动、随遇而安、顺势而生不也挺好吗?可是,就说随心而动,这本身就很需要勇气了,不是吗?